La mente non è un computer

Nel suo saggio Simulare la mente, la filosofa Kathy Wilkes prende di mira una delle metafore più influenti — e fuorvianti — della scienza contemporanea: quella che paragona la mente umana a un calcolatore. Una metafora utile, certo, ma da prendere con le pinze. Il problema, avverte Wilkes, nasce quando questa analogia diventa una verità assoluta, trasformandosi in “il” modello della mente, e influenzando così non solo il linguaggio della psicologia, ma anche i suoi metodi di ricerca.

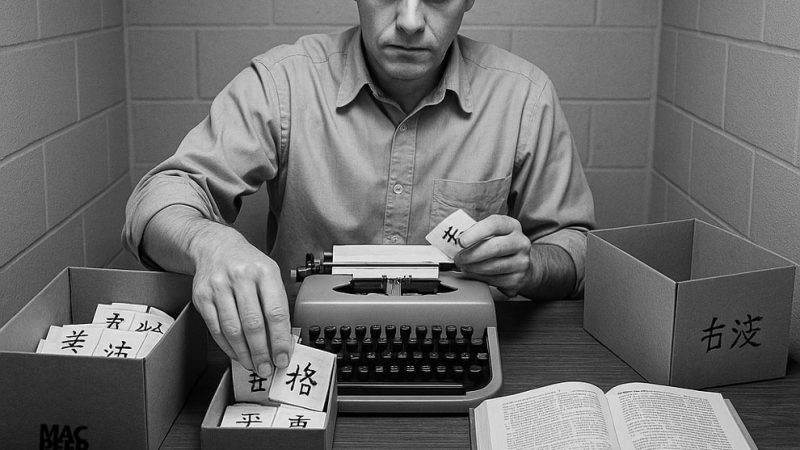

Per secoli, l’idea dominante era quella di un “omuncolo” nella testa — un piccolo spettro cartesiano che guardava e dirigeva il teatro interiore della nostra coscienza. Oggi, al suo posto, c’è il computer. Ma se ieri nessuno prendeva sul serio l’esistenza letterale di quel fantasma, oggi molti trattano il cervello come una macchina che elabora simboli, informazioni e comandi, proprio come fa un PC. Wilkes ci mette in guardia: “il cervello non è un personal computer in miniatura”. E anche se ci sono somiglianze, le differenze sono profonde.

Uno dei rischi principali, secondo l’autrice, è che questo modello porti a ignorare tutto ciò che non rientra nello schema del calcolo simbolico: emozioni, percezione, sviluppo, corpo, contesto. Quando si pensa la mente come un software indipendente dall’hardware, cioè dal cervello e dal corpo che lo ospitano, si finisce col trascurare le basi biologiche delle nostre capacità. Eppure, osserva Wilkes, il modo in cui un delfino nuota o un piccione riconosce un albero ci dice molto più sulla mente che non una simulazione al computer.

Un altro errore, molto diffuso, è la fiducia eccessiva nelle cosiddette “strategie dall’alto verso il basso”: prima si ipotizza come funziona un’abilità mentale, come il riconoscimento dei volti, e poi si costruisce un modello a tavolino, sperando che la biologia prima o poi si adatti. Ma così facendo si rischia di perdere di vista i dati veri, quelli che arrivano dall’osservazione dei pazienti, delle lesioni cerebrali, dei bambini, degli animali. Ed è da lì, sostiene Wilkes, che dovrebbe partire ogni teoria.

Il cuore della critica sta proprio qui: non sappiamo ancora cosa sia davvero “la mente”, eppure pretendiamo di simularla. Se non abbiamo una chiara mappa delle nostre capacità — pensiamo solo alle mille forme diverse di memoria: a breve termine, episodica, procedurale, emotiva — come possiamo costruire macchine che le imitino? Dire che un computer “ricorda” è, per ora, poco più che una metafora.

Non tutto è da buttare, però. Wilkes riconosce che la simulazione ha avuto un effetto positivo: ci ha costretto a porci domande nuove. Chi avrebbe immaginato, prima del confronto con i limiti dei computer, che compiti apparentemente semplici come afferrare un oggetto o riconoscere un volto fossero così complicati?

E poi c’è una nuova speranza: i modelli “connessionistici”, quelli che si ispirano non più ai vecchi computer seriali, ma alle reti neurali, cioè a sistemi che imitano (in modo molto semplificato) il modo in cui funzionano i neuroni nel cervello. Questi nuovi modelli, dice Wilkes, non cercano di ridurre tutto al simbolico e al linguistico, ma tengono conto del corpo, dell’apprendimento, delle emozioni. E soprattutto non pretendono di spiegare tutto: si accontentano di capire un pezzetto per volta.

Alla fine, Wilkes invita a un po’ di umiltà. Non è detto che il miglior modo per capire la mente sia cercare di copiarla al computer. Forse è vero il contrario: per costruire macchine davvero intelligenti, dovremo capire molto meglio com’è fatta — e com’è cresciuta, in milioni di anni di evoluzione — la nostra mente umana. Fatta di carne, di cellule, di errori e intuizioni. E forse, anche di poesia.